O grau de separação entre o alimento e nós, jovens, é um fenômeno mundial. Todos os países que sofreram de um êxodo rural intenso padecem do mesmo distanciamento. É compreensível, afinal, vivemos numa realidade de rotinas apertadas. Aos poucos fomos perdendo a dimensão social do alimento e desaprendemos os rituais relacionados a ele, ao ponto que tornamos o ato de comer em algo exclusivamente utilitário e individual, o completo oposto do que os nossos antepassados faziam. O ato de preparar diversas marmitas e comê-las sozinhos seria impensável para eles, por exemplo.

Esse gradual esvaziamento da mesa como peça central dos lares, lugar de troca e de aprofundamento de relações, torna difícil o nosso entendimento do cotidiano das gerações anteriores. Refletir sobre isso me fez lembrar de um dos meus heróis, Thomas Lieven, protagonista de um dos romances mais gostosos de se ler da segunda metade do Século XX, mas também um dos mais esquecidos. Em Es Muss Nicht Immer Kaviar Sein, traduzido como Nem só de caviar vive o homem, acompanhamos as aventuras de Thomas, banqueiro alemão que vivia em Londres em 1939. O protagonista é dono de um intelecto invejável, pacifista, poliglota e amante das artes. Um personagem fascinante, cosmopolita e ao mesmo tempo extremamente alemão.

Quando irrompe a Segunda Guerra Mundial, o protagonista é obrigado a retornar à sua pátria, onde é interceptado pela Abwehr e ,pelo seu inglês impecável, é recrutado contra a sua vontade e despachado para Londres. Ao chegar ao seu antigo lar, é identificado como um agente alemão e tentam cooptá-lo, agora, para o serviço secreto de Sua Majestade. Thomas recusa e consegue fugir para a França, mas lá é novamente preso, desta vez pelo Deuxième Bureau, sendo forçado a colaborar com eles.

Capa da edição de 1964 do livro, no idioma original.

Resignado com seu destino, Thomas viaja pela Europa espionando em prol das potências aliadas, enquanto tenta ludibriar seus conterrâneos. A questão que surge é: como um pacifista inveterado rouba segredos militares? A pista está no título do romance. A trama se desenrola ao redor das elaboradas receitas de Thomas, que conquistam as mulheres mais sedutoras da Europa, bem como sisudos generais e inflexíveis burocratas. Cada capítulo termina com uma receita, reproduzida pelo protagonista e com uma nota de como aquela receita ajudou no desenrolar da história. Se quiséssemos, poderíamos ler o romance como se fosse um livro de culinária, nos informando do passar da história por essas notas de rodapé.

A trama seduz o leitor e nos faz engolir com voracidade as páginas, como se fossem os pratos de Thomas. Tudo se desenrola ao redor da mesa de jantar, todas as decisões são tomadas no seu entorno, o passar da história e seu ritmo ditado por ela. O ato de se passar duas horas de frente para um fogão não só é narrado, como conduz a narrativa. Pode causar estranheza para a maioria das pessoas hoje em dia, muito por conta de nossas rotinas apertadas, mas há que se falar sobre como a geração dos nossos pais e mães incutiu em nós um senso de desimportância frente aos rituais da mesa. Tanto do preparo do alimento, quanto da partilha dele. Nos parece tão distante a mesa como recurso de progressão da narrativa que é até difícil entender o que o autor, Johannes Mario Simmel, queria quando optou por usá-la como pedra angular do seu romance, que foi um sucesso à época. Será que as audiências modernas receberiam esse romance com tanta aclamação como a geração dos nossos avós o fez? Será que entenderiam Thomas?

Esse grau de separação com o nosso alimento e afastamento da cozinha, algo mencionado anteriormente, é algo comum a todos os países que passaram por um intenso êxodo rural, mas o nosso caso tem suas peculiaridades. O que demorou quase um século em outros lugares, aqui ocorreu em menos de meio. Contudo, culpar unicamente esse processo pela mudança de hábitos modernos seria injusto, bem como culpar a geração dos nossos pais. Afinal, eles também foram vítimas disso, principalmente se você, leitor, for de uma grande cidade do Centro-Sul do Brasil.

Os motivos remontam à nossa formação histórica e a geografia da colonização no Brasil. Os fatores são muitos, dentre eles a localização das nossas metrópoles, encravadas na Serra do Mar, que dificultam até hoje não só o seu abastecimento com bons ingredientes, mas a nossa economia como um todo. A monocultura da cana-de-açúcar reduziu drasticamente o abastecimento das cidades coloniais, com raras exceções, como veremos adiante. Tudo conspirou em prol das bistecas ressecadas do dia-a-dia.

Um dos casos mais emblemáticos documentados sobre isso é a visita do bispo de Tucumán a Pernambuco. Gilberto Freyre registra que, no século XVII, em Pernambuco, ”mandava comprar um frangão, quatro ovos e um peixe e nada lhe traziam, porque nada se achava na praça nem no açougue”; tinha que recorrer às casas particulares dos ricos.” (FREYRE, 2003, p. 102). Ou seja, nem um bispo de uma das dioceses mais importantes da América colonial não conseguiu ingredientes comuns à maioria do resto da América. Além de passar por essa privação, ainda teve que implorar pelos restos das cozinhas dos pernambucanos ilustres.

O litoral brasileiro, conquistado e subjugado pela cana-de-açúcar, era pouquíssimo cultivado com hortaliças, legumes e raízes. O mar de cana tomava a paisagem do litoral brasileiro, consumindo com as suas ondas verdejantes não só a vida dos escravos, mas a saúde e vitalidade de toda a sociedade colonial, dos trabalhadores livres até os Senhores de Engenho. Como observa Freyre: “A sombra da monocultura projetando-se por léguas e léguas… a escassez de víveres frescos, quer animais quer vegetais … talvez em nenhum ponto tão agudamente como em Pernambuco” (FREYRE, 2003, p. 103). A sombra da monocultura foi uma força esterilizante. Os grandes senhores rurais sempre endividados. As pragas, as chuvas e enchentes, as secas dificultando ao grosso da população e competindo com ela pelo suprimento de animais. Não por acaso alguns autores chamam o sistema produtivo dos grandes engenhos de eugenia brasileira.

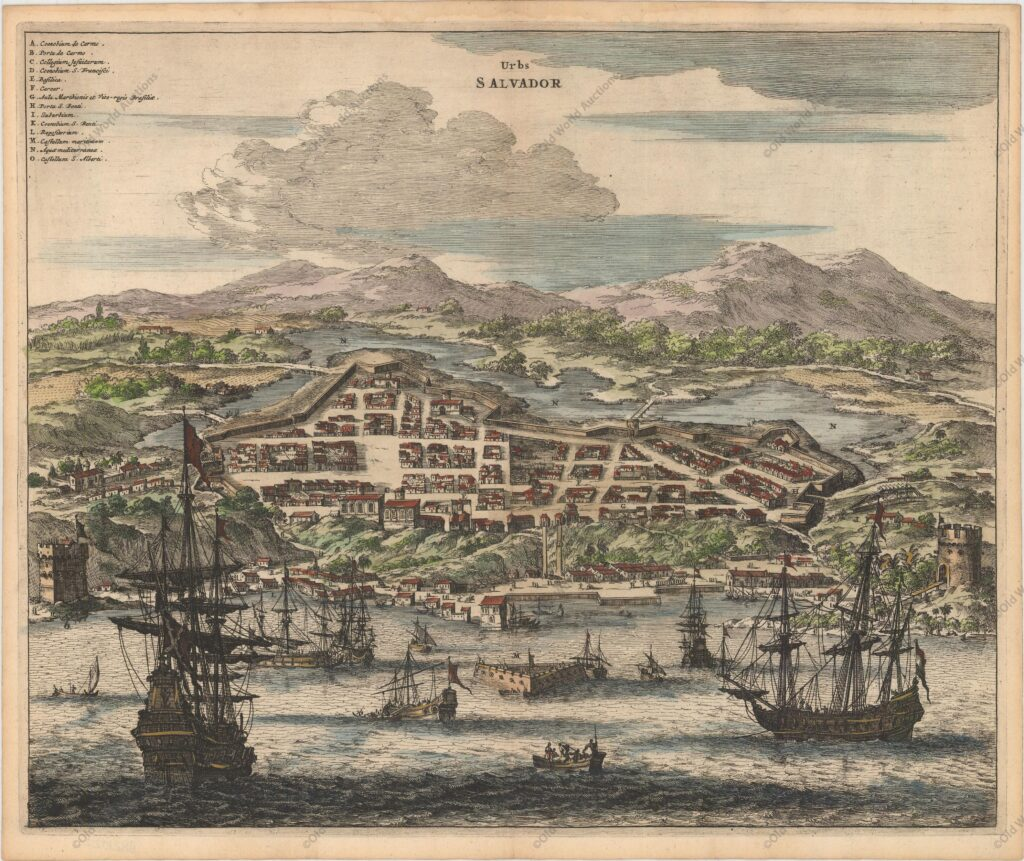

Sobre a abrangência dessas privações, até a pérola do Atlântico e a jóia da coroa, Salvador, não se safou da penúria, muito pelo contrário: “A própria Salvador da Bahia … notabilizou-se pela péssima e deficiente alimentação … tudo faltava: carne fresca de boi, aves, leite, verduras, frutas; e o que aparecia era da pior qualidade ou quase em estado de putrefação” (FREYRE, 2003, p. 102). Aqui não falamos de uma freguesia qualquer, mas do centro administrativo do Brasil colonial até a transferência para o Rio de Janeiro, além de uma das cidades mais ricas do mundo à época. Salvador, cercada pelo Recôncavo e o seu deserto de cana-de-açúcar, não se livrou do destino comum a todas as cidades do litoral nordestino brasileiro, nem seu status a ajudou. Sofreu igualmente nas mãos do oceano verde não cedeu espaço para uma singela roça de tamanho decente para o cultivo da mandioca, ou qualquer outra coisa para consumo próprio dos cidadãos. Não adiantou ter os cofres da Vila cheios de ouro, se o peixe seco e a farinha de mandioca de má qualidade eram os mesmos em qualquer ponto do litoral brasileiro.

Gravura de Salvador da Bahia de 1671 – Montanus Arnoldus

Ainda sobre a escassez da mesa diária: “Todos sustentam-se mediocremente ainda que com trabalho, por as cousas valerem mui caras, e tresdobro do que em Portugal. Da carne de vaca informa não ser gorda: ‘não muito gorda por não ser a terra fértil de pastos’. E quanto a legumes: ‘da terra há muito poucos’” (FREYRE, 2003, p. 102).

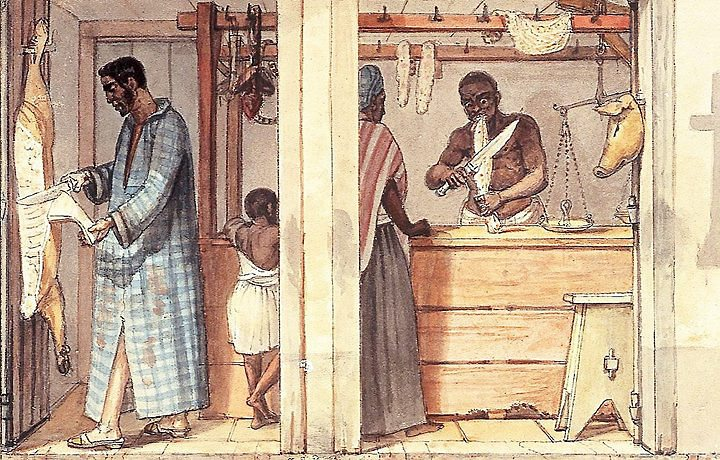

Nos aglomerados urbanos e nas vilas os cidadãos livres tinham como base da sua alimentação a farinha de mandioca e carne ou peixe secos, tendo acesso a um legume, ou uma hortaliça em raras ocasiões, muito por preconceito. Elas sempre foram fortemente associadas à alimentação dos escravos, que trouxeram da África diversos preparos não só para os legumes, mas também para suas folhas, de modo a aproveitar inteiramente o alimento, extraindo todos os nutrientes que conseguiam. Não por acaso, na maioria dos casos, gozavam de saúde melhor que os libertos das cidades coloniais. Da mandioca aproveitavam as folhas, como fazem até hoje no preparo de diversos pratos típicos de Angola e Moçambique, e também como faziam os índios, sendo a maniçoba um dos poucos preparos desse tipo que nos restou.

Já os fidalgos faziam pouquíssimo caso dos legumes e hortaliças da terra, consideravam-nos comida de escravizados. Sua aversão por eles era tamanha, que não eram raros os casos de Senhores de Engenho que viviam e morriam sem provar um vegetal, sofrendo de toda sorte de problemas de saúde decorrentes dessa privação voluntária. Além disso, havia entre eles a predileção por produtos importados:

Grande parte de sua alimentação davam-se eles ao luxo tolo de mandar vir de Portugal e das ilhas; do que resultava consumirem víveres nem sempre bem conservados: carne, cereais e até frutos secos… faltavam à mesa … legumes frescos, carne verde e leite. Daí… muitas das doenças… (FREYRE, 2003, p. 98).

A nobreza da terra tinha uma verdadeira parafilia por importar tudo da Europa, até a carne, que chegava ao Brasil como vocês podem bem imaginar. Os cozinheiros, relegados a esses ingredientes, faziam o seu melhor. O estado em que as proteínas chegavam às cidades explica muito dos hábitos que perduram até hoje. Afinal, o que poderiam fazer as cozinheiras? Restou para elas esturricar os frangos, perus, bifes e bistecas de porco, que para chegar até o prato dos seus senhores percorriam alguns bons quilômetros, sem refrigeração alguma, além de proverem de animais mal alimentados. Isso quando não vinham do outro lado do Atlântico, já carcomidos por vermes. Como podemos ver, dinheiro nunca foi sinônimo de bons hábitos alimentares no Brasil.

“Um jantar brasileiro”, Jean-Baptiste Debret, aquarela sobre papel, 16 x 22 cm, Rio de Janeiro, 1827. Notem a ausência de qualquer hortaliça ou legume sobre a mesa. Há somente um frango assado, frutas (provavelmente importadas) e vinho, esse certamente importado.

Somos testemunha de uma situação diametralmente oposta ao acompanharmos as aventuras de Thomas. A culinária é o condão da história, mas ela é estritamente sazonal e, via de regra, local. A haute cuisine, representada pelas receitas elaboradas de Escoffier, respeita não só a sazonalidade dos ingredientes, como é estruturada ao redor do seu sabor e frescor. As receitas, por mais que usem litros de creme de leite fresco e generosas doses de manteiga, são pensadas para aproveitar o melhor do alimento, extrair o máximo de sabor de ingredientes frescos e que o cozinheiro terá à sua disposição. Não existem, por exemplo, sobremesas com morangos no inverno, muito menos aspargos fora da primavera. Por mais que tentassem importar o mise en place das cozinhas francesas, nossa elite esqueceu de combinar com as estações

Em contraste com a dieta pobre, monótona e desprovida de vitaminas das mesas dos senhores e fidalgo, a mesa do caipira, do ribeirinho, do quilombola, ou do negro liberto, sempre foi farta de víveres e verduras. Farta de milho, portanto de porco. Farta de mandioca, portanto de farinha. Farta de galinhas, portanto de ovos. Farta de vacas, portanto de leite. Não por acaso até hoje a região da Serra da Mantiqueira, bem como todo o interior da “Paulistânia”, é conhecido pelos laticínios e quitutes preparados com leite, como também é o caso em boa parte do Sertão nordestino, apesar das secas. O Planalto Paulista é inclusive usado por Freyre ao longo do livro como o contraponto perfeito para o grande causador da eugenia da sociedade colonial: a monocultura de cana.

Sobre o Planalto Paulista:

que não se prendendo apenas ao cultivo da cana-de-açúcar possuíam em abundância a proteína da carne de seus rebanhos de bovinos como também lhes sobrava a carne de porco (…), além de copiosa variedade na alimentação cerealífera, como o trigo, a mandioca, o milho, o feijão etc.’’ (Ellis apud Freyre, 2006, p. 106).

Esse contraste também era visto na região que deu origem ao modelo produtivo dos grandes engenhos. Se no litoral do Nordeste predominava a escassez, no sertão nordestino havia maior disponibilidade de carnes e derivados do leite. A predominância de receitas com carne não é coincidência, muito menos a preferência do sertanejo pelo prato com algum carboidrato simples e uma proteína, seja ela de bode, vaca, ou galinha. Os legumes e verduras não encontraram solo adequado e nem paladar receptivo nessas regiões. A pouca influência africana, quando comparada ao litoral, também explica a pouca predileção dos sertanejos pelo consumo de legumes e verduras frescos. O retrato que temos é de que, apesar das dificuldades climáticas sazonais, o sertanejo ainda tinha uma melhor oferta de alimentos, especialmente comparado aos seus conterrâneos do litoral, e com ela se virou e construiu uma rica tradição culinária.

As populações tradicionais que abordamos tinham uma alimentação sazonal, moldada ao clima de onde viviam. Estavam limitadas ao que conheciam e cultivavam, na abundância, ou na penúria. Essas populações foram sujeitas a uma das maiores migrações do século XX: o êxodo rural brasileiro. Como mostra Darcy Ribeiro, a migração maciça do campo para a cidade foi um processo de “desculturação”, no qual saberes tradicionais foram engolidos pela industrialização e pela nova vida urbana improvisada: “Os novos cidadãos das metrópoles foram obrigados a reinventar suas vidas urbanas a partir de sua miséria e ignorância”. Houve um apagamento de muitas dessas tradições, já que boa parte desse conhecimento ancestral era guardado e curado de forma oral. E com essa desculturação, boa parte disso se perdeu com o passar do tempo. O conhecimento foi diluído de geração em geração, escorrendo por entre as gerações e pelas vielas das periferias que criaram.

“Loja de carne de porco”, aquarela sobre papel, 15,5 x 22 cm, J.B. Debret, Rio de Janeiro, 1827.

Esses novos cidadãos tiveram que se virar, abriram suas biroscas e seus restaurantes, quando não foram contratados para trabalhar em “casas de família”. Se viram diante de um desafio comum às cidades brasileiras desde sempre, mas completamente alheio à realidade deles: a escassez crônica de ingredientes. Seria natural que as inovações viessem a aliviar a situação ao longo do tempo, mas quase três séculos de privações deixaram um legado.

Como se não bastasse, foram instruídos a substituírem ingredientes, não usarem certos temperos e aplacarem o, via de regra, mal gosto dos seus novos patrões. Sumiu da mesa o coentro, o cominho, os molhos batidos de pimenta e tantos outros preparos tradicionais. Os legumes e hortaliças, sempre associados à mesa do negro, não eram mais peça central da culinária, os sabores ousados e fortes foram sendo substituídos e se tornaram sinônimo de alimentação dos mais desfavorecidos. Quem nunca ouviu que cominho no feijão é coisa de pobre? A mesa foi “desafricanizada” e “desmatutizada”. O triunfo do Prato Feito insosso na paisagem das nossas cidades é a imposição da geografia, calcificação de péssimos hábitos alimentares e da história sobre os habitantes das grandes metrópoles brasileiras, com honrosas exceções como Belo Horizonte e Salvador, que, apesar de terem sido focos desse êxodo, conseguiram, por proximidade do interior, e outros tantos fatores, resistirem à ditadura do prato feito.

Portanto, da próxima vez que você comer um prato feito sem graça, ou se queixar de um bife passado, não culpe o cozinheiro. E, caso você queira comer como faziam nossos antepassados, se deliciar não somente com o alimento, mas com a sua história, o ritual de prepará-lo com carinho e tornar a mesa um ponto de encontro, conserve com alguém mais velho da sua família e pergunte o que costumavam comer, como preparavam os alimentos. Conhecimento oral que não é reavivado de tempos em tempos, cai no esquecimento.

O preparo e consumo do alimento nunca foi algo utilitarista, nem deveria ser. É, sobretudo, uma forma de resgate de sabedorias populares, de preparos que a pasteurização da rápida industrialização brasileira tentou sepultar. É conversar e aprender com os que vieram antes de você. Não há jugo pior que o do utilitarismo quando o assunto é alimentação – sejamos, um pouco como Thomas Lieven.

Aventure-se a recriar no seu lar um pouco dos fartos e alvos tabuleiros das ganheiras ,que nos legaram toda a doçaria genuinamente brasileira, de raíz africana, que hoje sobrevive como coadjuvante na própria terra, relegada a esse papel após uma massiva campanha de popularização dos industrializados (como o leite condensado) e dos importados (como o pistache).

Quitandeiras no Rio de Janeiro. Desenhos de Jean Baptiste Debret, 1826-1829

A sofisticação e a boa mesa também passam por simplicidade e, principalmente, autenticidade. Enquanto existirem meios, memórias preservadas, paciência e uma generosa dose de boa vontade, nossa culinária diária não precisará padecer da monotonia, preguiça e das circunstâncias históricas que moldaram nosso povo, mas já não precisam mais nos assombrar nos dias atuais.

Sejamos como Thomas: cosmopolitas, mas ao mesmo tempo extremamente brasileiros e sem medo de gastar algumas horas em frente ao fogão, vivendo de forma plena nossa cultura, com esmero, convivendo com nossos ancestrais através da mesa. Do mesmo modo que Thomas executava com maestria pratos de chefs como Auguste Escoffier, ele também reservava as receitas de seu país natal para ocasiões especiais, diria até que as mais especiais, mostrando que no seu refinamento e cosmopolitismo, não havia esquecido das suas raízes.

Povoemos novamente nosso cotidiano com reuniões com amigos, de jantares de comemoração e que nossas mesas sejam sempre cheias e peças centrais das nossas casas e vidas.

Temos de ser melhores. Afinal, nem só de prato feito vive o homem.

Notas

1 Abwehr: serviço de inteligência militar alemão (1921–1944), ligado à Wehrmacht, responsável por espionagem, contraespionagem e sabotagem; dissolvido por Hitler após suspeitas de conspiração.

2 Deuxième Bureau: serviço secreto militar francês (1871–1940), dedicado à espionagem e contraespionagem, célebre pelo caso Dreyfus e pela atuação na Primeira Guerra.

3 Georges Auguste Escoffier (1846–1935), chef francês, modernizou a cozinha profissional ao sistematizar técnicas, criar a “brigade de cuisine” e simplificar a alta gastronomia. Trabalhou em grandes hotéis europeus e, com César Ritz, elevou o padrão da culinária internacional. É considerado o “rei dos chefs e chef dos reis”.

4 Mulheres pobres livres ou forras, sobretudo negras, que trabalhavam nas ruas das cidades coloniais vendendo produtos e serviços para sustento próprio e de suas famílias.

Referências

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 51. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SOLDER, Johannes Mario. Es muss nicht immer Kaviar sein. München: Goldmann Verlag, 1960.